(1)非力なエンジンからの脱却を! ターゲットは“世界のスズキ”

――このときのスバル・チームでの二人のメイン・ドライバー、このお二方では、どちらかがシャシー担当であるとか、そういった役割分担はあったのでしょうか?

「役割分担というのは、とくにありませんでした。それよりも、基本的な立場の違いというものがあり、そこからおのずと、仕事の内容が異なることになりました。そもそも小関(典幸)君は富士重工の正社員、ぼくは外様ですから」

「したがって、ぼくができたこと、やれたことは、社内実験を経て、すでにカタチになってきたものについてテストして、そこで、ああだこうだと言う。ぼくはそういう“身分”でした。ですから、改良された部品が期待はずれであったとしても、どんな開発や実験でそうなったんだと問える立場ではないのです」

――あ、なるほど。しばしば“外様”という表現をなさっているのは、そういう意味だったんですね。

「仮に何かを指摘したとして、それが次回のテストには活かされているか、ちゃんと改良されているかを見るというのが、ぼくの立場。対して、小関典幸君は社員で、GPチームの中枢である『実験部』の、それもリーダーですから、マシン全体に関わることができた。ただ、彼の持ち場は主に操安性でしたから、つまり車体関係ですね」

「エンジンは三鷹工場が独自に開発していました。したがって、小関君がこれに直接タッチすることはなかったでしょう。ゆえにエンジンに関しては、ぼくと同じように、評価する立場ですが、メーカー内部の者ですから、微に入り細に入りエンジン担当へ意見を言えたでしょうし、注文もつけやすかったと思います」

――そのエンジンが、スバル・チームにとっての懸案と課題になっていたように推測しますが、その開発はスムーズに進んだのでしょうか?

「1963年第一回GPでのスバル完敗の原因が、エンジンが非力だったことであるのは否めません。もちろん、車体関係にも責任はあったでしょうが、敗因をパーセンテージで見た場合には、やはりそうなります。ですから、新チームの技術陣は、とにかく強力なエンジンに仕上げるのを最大の目標としました」

「ただ、ぼくが“第一回”で走ったのは700ccクラス。400ccクラスはいわば担当外であって、ぼくの出る幕はほとんどありませんでした。ぼく自身が乗った『450』でいうと、市販状態が23ps/5000rpm。これがレース仕様では、27~28ps/5500rpmくらいであると聞きました。ぼくが『450』で走っての《鈴鹿》のラップタイムは3分49秒でしたね」

「対して『360』のラップタイムは4分00秒。スバルより車重が120kg以上重いスズライトのタイムが4分02秒。後で知ったことですが、このときのスズキが27ps/7000rpmくらいだった、と。したがって、チューニング・スバルのエンジン出力は22~23ps/5200rpm程度ではなかったかと推測しています」

――おおー、出力もですが、スバルとスズキでは回転数が相当に違いますね。

「フフフ(笑)。でも、いずれにしろ、こんな程度では話になりません。ですからぼくは、何かのミーティングでの雑談で、“二輪のレーシング技術ではリッターあたり100馬力が当たり前になっている。スバルも36馬力ぐらい出せないんですかねえ”と、嫌みっぽく発言した記憶があります」

――それでも、“第二回”に向けては、それをベースにせざるを得ない?

「そうです。それと前回で触れていますが、7月のチームの再スタートからしばらくの間は、社内コースや榛名山での走行による車体テストばかりでした。エンジン性能も、この段階では“第一回”に毛が生えた程度のものでしたね」

「ようやく9月末頃になって《鈴鹿》にベースキャンプができ、サーキットでのテストが始まりました。この頃になると、テストする度にエンジン馬力は確実に上がって行きましたが、それと並行して、今度は“速くなる→壊れる”の連続となりました」

――なるほど~!

「それでも正月明け、つまり1964年の1月には30馬力程度になっていたと思います。エンジン・チューンはミッションとの関係が密接ですから、同じ馬力でも、ギヤ比や段数の違うミッションの試作品によって、全体の性能が大きく変わってきます」

「ただ、2サイクル・エンジンに長けたスズキは、次のレースでは、36馬力以上40馬力程度を考えているのは確実でした。ですから、スバルの30馬力程度では話になりません。エンジンについては、ここから先の一歩一歩が大変でしたね」

(2)実験的プロダクトと新開発、その組み合わせと混沌から答を出す

――シャシー性能、足回り、ハンドリングといった面については?

「“第一回”では完敗しましたが、1964年“第二回”のためのベースとなったのは、やはりこのマシンでした。というのは、このクルマのすべてがダメだったわけではなく、コーナリングや直線での安定性はけっこう良かったからです。まあ、非力なエンジンに見合ったシャシーだったとも言えますが(笑)。それで、いいところは継承し、悪いところは改良して行くということで、開発は始まりました」

「ただ、車体性能というのは、あくまでエンジンとのバランスの上に成り立ちます。車体がその時点ではまずまずであっても、次に投入されたエンジンが高出力になっていれば、それまでの車体では対応できなくなる。……ということで、車体の開発は、次々と出力アップするエンジンに振り回されることになりました」

――エンジンが変わると“使えなく”なってしまう車体。そのレベルの激変、また、いかにもレース創世記の過渡期らしいというか。

「このときのクルマは、いまのフォーミュラカーやGTカーのように、これだけのシャシー性能ならば、これだけのキャパのエンジンとこの馬力(出力)でも大丈夫というような“器”ではありません。したがって、シャシーに付属するサスペンション、ハンドリング、ブレーキ、キャンバー/トーインなど、エンジンが変わればすべてが再検討ということになります」

「もうひとつ、開発チームが“振り回された”要素があって、それはタイヤでした。“第一回”の時点では、『ダンロップ・ダンセーフ』が最高のタイヤと言われていました。これに対抗して、ブリヂストンなどのタイヤ・メーカーが、サーキットに通用する高速用タイヤの開発に乗り出しました」

「これはチームとしてはありがたいことですが、ただ、次々と試作されるタイヤを装着するたびに走行状態が変わって、車体チューンの変更を余儀なくされました。これはスバルだけでなく他のワークスチームも同様だったでしょう。一時期は、いったい何がどうなっているのか、もうグチャグチャでしたね(笑)」

――ははあ……(笑)

「それと、第一回グランプリを契機に、外国のレーシングマシン、また舶来のチューニングキットやスポーツキットなどの存在と、それに関する知識が一気に広まりました。そこから、このパーツやあの装置を付ければ速くなる、コーナリングが良くなると、手当たり次第の“工夫”が一種のブームとなり、その中には、いい加減なものやガセネタも多々ありました」

「話がそれましたが(笑)、スバルにしても、そういうグチャグチャ状態は避けられず、で。こうなると、それをどう整理するかというのは、ぼくや小関君の判断にかかって来ます。ワークスのドライバーというのは、単に速く走るだけのレーサーではなく、分析力と、それを技術者に伝える説明能力のあるテスターでなければならないのです」

(3)鈴鹿サーキット各コーナーでの“G”をそれぞれ算出して!

――この年にリキさんが関わられた仕事の場合、たとえば、小さなレーシングチームが一年後に向けてさまざまにトライしつつ挑んだというのではなく、自動車メーカーという大組織が動いてのレース活動とレース車開発の動きであったと思います。こういった点については何か?

「ホンダあるいはヤマハの二輪世界GPマシンの開発も同じかどうかは知りませんが、スバルを速いマシンに変えるチューニングのあり方では、一つの目安となるような技術面での指標がありました。この指標は、初回日本GP(1963年)に際して作られたものでしたが、それを実践する時間的な余裕がなく、そのための技術の組み立て方も間に合わなかったのです。また一部には、何もそこまで追求する必要もないだろう、そこまでしなくても大丈夫だ、勝てる! そんなムードがあったかもしれません」

――チューニングの指標? それはレースをするというか、つまりレースに出るためのものですか?

「ええ。その指標の中身を説明しましょう。まず技術陣がサーキット全部のコーナーを詳細に調べて、コーナリング速度によって車体にかかる“横G”を算出します。そして、あるコーナーを市販車性能のまま曲がれる限界が“0.5G”だと仮定します。その次のコーナーも同様に計算していき、あるコーナーの脱出速度から次のコーナーへの直線では時速xkmという速度になると算出します」

――はあ?

「そうやって積み上げて行くと、サーキット一周のタイムは“y分”となります。この基本をベースに、車体にかかる最大の“G”、最初は0.5だったそれを、0.8、1.0、1.2……というように高めていけば、その場合のラップタイムがそれぞれ計算できる」

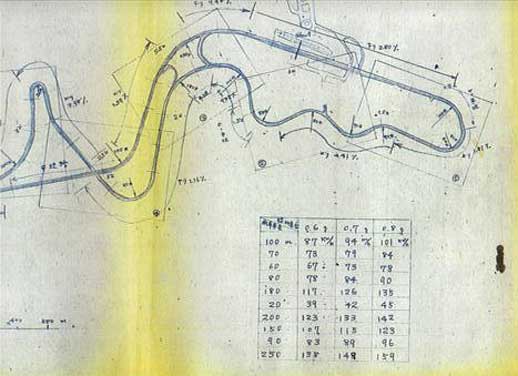

スバルが制作した鈴鹿サーキットコース図と、各コーナーの横Gと通過スピードの対比表。例えば、半径100mのコーナーを車体Gは0.6Gでなら時速87㎞で走行可能、0.7なら94㎞、0.8なら101㎞という理論値。これをベースにスバルは開発を進めた。

「そうやって、スバルをどんどんチューニングして行ったら、いったい“何G”まで耐えられるのか。また、一周のタイムを何分何秒で回らなければ勝ち目がないという計算なら、“何G”に耐えられるマシンに仕立てなければならないか」

――おおー!

「これは、ライダーの体重移動とテクニックで、もちろんタイヤ性能も含まれますが、そうしたものの総合でコーナーリング速度を“創出する”二輪では、まったく経験したことがない世界でした。まあ、四輪というのは、いかに曲がるのが大変なのかということが、これを見てもよくわかりますね」

――そうですねえ……。

「したがって、テストのたびに、理論上の数値とドライバーの走りがどう違うのかが問題になります。ドライバーが実際の走りで示したタイムが、技術陣の計算上のタイムより上であれば、それは“良い運転手”です。でも、もしそうでなければ、ダメな運転手にされちゃう、勝手ですよね(笑)。ですから、ドライバーの意見や提案を聞いてもらえる立場になるには、メーカーの技術陣が想定する以上の“走り”を維持しなければならない。ワークス・チームでは、それができないドライバーは通用しないのです」

「あらためて、四輪は何でもかんでも“理論づけ”がその根底にあるんだなあ、さすが、元“飛行機屋”のスバル、中島飛行機の後継メーカーだけのことはあると実感しましたね。もっとも、こんなことは今日では当たり前ですが……。でも、それまでのレースやその走り方、マシン作りの基本は、だいたいがケイケンとカンでしたから、その意味ではぼくにとっても、これは新鮮で貴重な体験となりました」

第三十二回・了 (取材・文:家村浩明)